9月26日、ブラジル貿易投資振興庁(ApexBrasil)が運営するブラジル館にて、リオグランデ・ド・スル州と滋賀県の提携45周年を祝う記念イベントが開催されました。

リオグランデ・ド・スル州と滋賀県の交流は、1980年にはじまりました。本イベントは、両地域の文化・歴史・産業の交流をさらに深めることを目的として開催されました。

ブラジル館の副館長であるマルセロ・マルチンス氏は、「今回のイベントは、来場者の皆さまにブラジルと日本の文化をより深く知っていただく貴重な機会となりました」と強調しました。

滋賀県庁職員の荻野 大氏は、「11月には県の代表をブラジルに派遣する予定です。万博を通して、これまでの交流の歴史や未来に向けた取り組みを共有し、両県の連携を進めたいと考えています。ブラジル館で近江の茶を紹介したのは、滋賀県が日本ではじめてお茶を栽培し、いまでも生産が盛んな地域だからです。」と述べました。

また、日本一の湖である琵琶湖についても、「滋賀県の飲み水や生活用水はすべて琵琶湖から来ています。使用した水はきれいにして、再び琵琶湖に戻ります。山々での植林活動など森をきれいにすることで、琵琶湖へきれいな水を返すという循環を生み出し、サスティナブルな取り組みを行っています」と語りました。

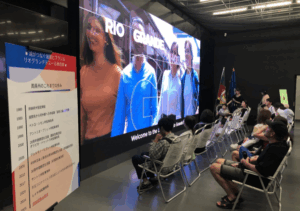

イベントでは、332名の農業研修団や58回・95名以上の技術交流など、両地域の交流の歴史を紹介するパネル展示が行われました。また、大画面のスクリーンではリオグランデ・ド・スル州の魅力を視覚的に伝えるビデオが映され、シュラスコやスパークリングワインをはじめ、イタリア・ドイツ・ポルトガルなどヨーロッパ移民の影響を色濃く受けた独自の食文化が紹介されました。リオグランデ・ド・スル州は日本と同様に四季があり、ラフティングやトレッキング、草原地帯の「パンパ」など、季節によってダイナミックの自然を満喫できるアクティビティが充実しています。

「マテ茶✕近江の茶」お茶の試飲

会場でアンケートに回答した先着500名には、リオグランデ・ド・スル州を代表するマテ茶、滋賀県を代表する近江のお茶がふるまわれました。

北海道から家族で万博を訪れた下川直也氏は、会場ではじめてマテ茶を口にし、「名前は聞いたことがあったが、これまで意識して飲む機会はなかった。緑茶のような濃さがなく、すっきりとした味わいでとても飲みやすい」と感想を述べました。

また、台湾から来場したゾエ・サイ(Zoe Sai)氏は、「緑茶は苦いという印象を持っていたが、近江のお茶は苦みが抑えられており、想像以上に飲みやすかった」とコメントし、緑茶のイメージが変わったことを明かしました。

リオグランデ・ド・スル州

リオグランデ・ド・スル州は、ブラジル国内でも農業が盛んな地域で、米、葉たばこ、小麦の生産・輸出で国内第1位を誇ります。農業分野では80社のアグリテック企業が州内にあり、国内における生産チェーン全体を革新しています。

工業分野でも国内最大級の生産能力を有し、19のテクノロジーパークや40の科学技術研究機関を基盤に、産業全体にわたってイノベーションが広がっています。また、グリーン水素の開発にも取り組んでおり、2040年までにグリーン水素は州のGDPに約112億米ドルをもたらすだけでなく、4万1千人の新規雇用を創出すると見込まれています。

多様性豊かな文化や観光資源は、国内外から訪れる多くの人々を魅了し、ブラジル国内で3番目に多い観光客を受け入れています。国内最大の湖「パトス湖」だけでなく、754kmに及ぶ港湾にも恵まれ、国内第2の重要な港湾を有しています。

こうした豊かさを支えているのは、公立・私立ともに国内トップレベルを誇る大学をはじめとする充実した教育基盤です。また、豊かさは州民の生活の質にも反映され、ブラジルで3番目に安全な州と考えられています。

滋賀県

日本のほぼ中心に位置する滋賀県は、日本最大の湖「琵琶湖」があることで有名です。琵琶湖は県全体の面積の6分の1を占め、水資源としての役割だけでなく、湖畔の景観やウォータースポーツなど観光資源としても広く親しまれています。

また、滋賀県は歴史的にも重要な地域で、世界遺産に登録されている延暦寺をはじめ、彦根城や近江八幡の町並みなど、歴史と文化を感じられる名所が数多く残っています。さらに、当イベントで振る舞われた「近江茶」をはじめ、「近江牛」、「近江酒」、「近江米」など、独自のブランドを持つ食文化でも人々を魅了しています。

写真:ApexBrasil